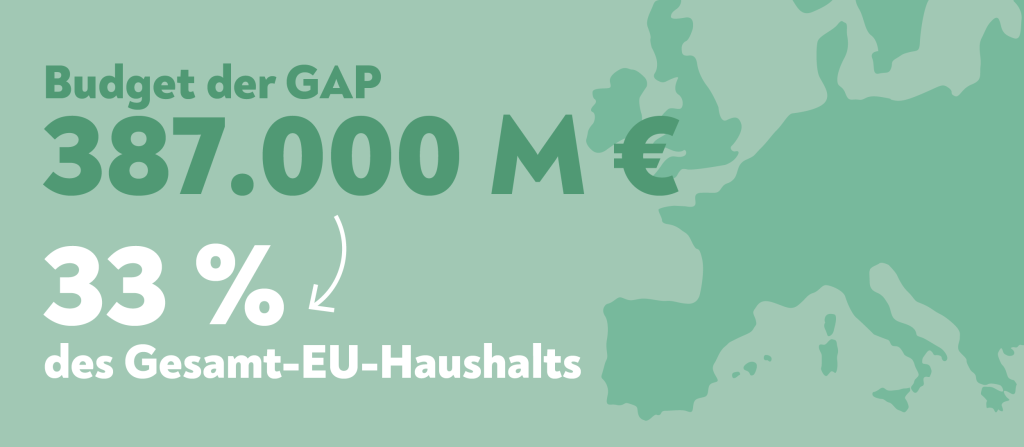

Die politischen Entscheidungen der EU im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) bestimmen in entscheidender Weise, was auf unseren Tellern landet. Die GAP, die für den Zeitraum 2023-2027 entwickelt wurde, wird mit dem Ehrgeiz präsentiert, „der Hammer“ zu sein, um drei Schlüsselpläne in der Nachhaltigkeitsstrategie der EU umzusetzen: die Strategie „Vom Hof auf den Tisch“, die Biodiversitätsstrategie und den European Green Deal. In diesem Zyklus zielt die GAP darauf ab, das bisher nachhaltigste Landwirtschaftsmodell zu etablieren, mit einem Budget, das bis zu 33 % des Gesamthaushalts der EU ausmacht, was etwa 387 Milliarden Euro entspricht.

Während die GAP seit 1962 existiert, um das Überleben des Agrarsektors zu sichern, waren wir zuversichtlich, dass sich die GAP ab diesem Zeitraum weiterentwickeln würde, um auch dessen Nachhaltigkeit zu gewährleisten. In den letzten Wochen sind jedoch Informationen über die Absichten der Europäischen Kommission aufgetaucht, die festgelegten Umweltanforderungen um fast die Hälfte zu reduzieren, was ein schwerer Schlag für diese GAP und unserer Meinung nach ein großer Rückschlag für die Verpflichtungen der Europäischen Union in Bezug auf eine nachhaltige, ökologische und regenerative Agrar- und Lebensmittelkette wäre.

Welche Änderungen bringt die GAP 2023-2027 mit sich?

Die jüngste Aktualisierung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU für den Zeitraum 2023-2027 behält ihre Grundstruktur bei, bringt aber wichtige Neuerungen in Bezug auf soziale und ökologische Aspekte mit sich. Diese Änderungen geben den EU-Ländern auch die Möglichkeit, ihre nationalen Pläne individuell zu gestalten, so dass sie sich besser an ihre spezifischen Herausforderungen anpassen können.

Neuigkeiten im sozialen Bereich:

Ab 2025 werden Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsrechte und der Sicherheitsbedingungen für landwirtschaftliche Arbeitnehmer durchgeführt, die auf eine wirksame Durchsetzung der EU-Vorschriften abzielen. Die Unterstützung kleiner und mittlerer Betriebe wird priorisiert, um sicherzustellen, dass aktive Landwirte von den Vorteilen profitieren. Die Gleichstellung der Geschlechter und die Förderung der Beteiligung junger Menschen an der Landwirtschaft wurden als neue Ziele festgelegt. Darüber hinaus wird eine Finanzreserve von mindestens 450 Millionen Euro geschaffen, um auf künftige Krisen reagieren zu können.

Umweltinnovationen:

Es wird eine Art „Grüne Architektur“ eingeführt, die das Konzept der Öko-Regelungen, Subventionen auf der Grundlage der Annahme guter landwirtschaftlicher und ökologischer Bedingungen (GLÖZ) und Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) umfasst. Sowohl die landwirtschaftlichen Bedingungen als auch die Umweltmaßnahmen hängen von den nationalen Strategieplänen ab, aber in der Regel enthalten sie für alle Mitgliedstaaten sehr ähnliche Grundsätze. Sowohl die GLÖZ als auch die AUKM sind auf die nationalen Strategiepläne abgestimmt, enthalten aber in der Regel sehr ähnliche Grundsätze für alle Mitgliedstaaten.

Öko-Schemata: Die neue Währung der GAP

Eine der interessantesten Neuheiten dieser GAP sind die Ökoprogramme oder Öko-Regelungen, jährliche wirtschaftliche Anreize für Landwirte, die sich aus freien Stücken dafür entscheiden, umweltfreundliche Praktiken auf ihrem Land einzuführen. Obwohl die Landwirte nicht verpflichtet sind, an diesen Ökoprogrammen teilzunehmen, müssen alle EU-Länder mindestens eines dieser Programme in ihren GAP-Strategien anbieten.

Nehmen wir Spanien, wo 9 Ökoregelungen entwickelt wurden, die an die Besonderheiten der dortigen Landwirtschaft angepasst sind, wie zum Beispiel die Förderung der traditionellen Weidehaltung und der Diversität auf mediterranen Feldern oder Anreize für Fruchtwechsel und pfluglose Aussaat auf trockenen Böden. In den Niederlanden hat man einen noch direkteren Weg eingeschlagen und ein Ökoprogramm geschaffen, bei dem die Landwirte aus 22 verschiedenen Verfahren wählen können. Wie wir sehen, bedeutet dies, dass die Länder mehr Freiheit haben, diese Programme auf ihre spezifischen Umwelt- und Klimabedürfnisse zuzuschneiden.

Die Umstellung auf diese neuen Systeme verläuft jedoch nicht so reibungslos wie erhofft. In ganz Europa profitieren weniger Landwirte als erwartet von den Ökoprogrammen. Dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Erzeuger keine Nachhaltigkeitspraktiken anwenden, sondern kann auf die Komplexität des Verständnisses und der Anwendung dieser Praktiken zurückzuführen sein. Sind die Anreize nicht attraktiv genug oder ist der Prozess des Zugangs zu ihnen zu komplex, werden sich wahrscheinlich viele Landwirte, wie es bereits an verschiedenen Orten in Europa der Fall ist, gegen eine Teilnahme entscheiden.

Eine grünere Zukunft steht auf dem Spiel

Kurz gesagt, diese GAP hat wichtige Veränderungen bewirkt, die sich jedoch nicht in einer wirklichen Unterstützung der Landwirte für die Schaffung einer nachhaltigeren und umweltfreundlicheren Landwirtschaft in Europa niederschlagen. Als ob das nicht genug wäre, würde die von der Europäischen Kommission aufgrund der jüngsten Proteste vorgeschlagene Lockerung die Situation verschlimmern: Es wird vorgeschlagen, die Verpflichtung bestimmter Bedingungen (GLÖZ), wie die Erhaltung von Dauergrünland, die Bodenbedeckung und den Schutz von Feuchtgebieten und Torfmooren, abzuschaffen.

So müssen die Landwirte derzeit mindestens 4 % der Ackerfläche für die biologische Vielfalt nutzen, um die vollen GAP-Subventionen zu erhalten, doch droht diese Maßnahme auszulaufen. Darüber hinaus ist geplant, die Vorschriften für die Mindestbodenbedeckung und die Fruchtfolge zu lockern und Ausnahmen zuzulassen, die den Verzicht auf Praktiken ermöglichen, die für die Erhaltung der natürlichen Ressourcen von entscheidender Bedeutung sind, wie z. B. die minimale Bodenbearbeitung, die Direktsaat, die Fruchtfolge und die Erhaltung von Flächen, die der biologischen Vielfalt dienen.

Durch diese Maßnahmen könnten 65 % der GAP-Empfänger von Kontrollen im Zusammenhang mit dem GLÖZ befreit werden, was einen Rückschritt im Vergleich zur vorherigen Agrarpolitik bedeuten würde, die ebenfalls nicht in der Lage war, den Rückgang der biologischen Vielfalt aufzuhalten. Wenn dies so weitergeht, könnte diese GAP auf dem Papier von der bisher „grünsten“ Version zu einem Rückschritt mit möglichen negativen Auswirkungen sowohl auf die Artenvielfalt als auch auf die Bodengesundheit und damit auf die Produktivität und Rentabilität der Betriebe auf lange Sicht werden.

„Die Europäische Kommission ist im Begriff, die Cross-Compliance-Anforderungen abzubauen, die auf eindeutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen und die sie ausdrücklich als wesentliche Instrumente zur Bewältigung der heutigen Probleme in den Bereichen Klima, Umwelt und biologische Vielfalt anerkannt hat.“

Auf der anderen Seite scheint der ökologische Landbau auch nicht in dieses Rätsel zu passen, in das sich die GAP verwandelt. Im Rahmen der oben genannten Strategien hat sich die Europäische Union das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2030 25 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche ökologisch zu bewirtschaften. Angesichts der Tatsache, dass wir derzeit bei etwa 10 % liegen und die derzeitige Subventionspolitik die europäischen Landwirte nicht dabei unterstützt, bezweifeln wir, dass dieses Ziel erreicht wird, es sei denn, es wird von Initiativen wie CrowdFarming oder den Verbrauchern unterstützt. In der Tat haben wichtige Agrarländer wie Österreich, Frankreich, Deutschland und Spanien beschlossen, den Gürtel enger zu schnallen, indem sie die Zahlungen für den ökologischen Landbau im Vergleich zur vorherigen GAP-Periode gekürzt haben. Diese Entscheidung ist ziemlich paradox, vor allem wenn man bedenkt, dass die neue GAP im Vergleich zu ihrer Vorgängerin einen größeren Nutzen für die Umwelt und das Klima bringen soll.

Zu dieser Anpassung der Budgets kommt die Schwierigkeit hinzu, mit der die bereits als biologisch zertifizierten Landwirte konfrontiert sind, ihre Praktiken in Öko-Systeme einzubetten und eine Art bürokratisches Labyrinth zu schaffen, das den ökologischen Landbau erschwert, anstatt ihn zu fördern. Zum Beispiel schließt das Schema der „Nichtanwendung von Pestiziden“ ökologische Landwirte aus, einfach weil sie dies bereits zuvor getan haben. Fälle wie dieser behindern nicht nur den Fortschritt des europäischen ökologischen Landbaus, sondern werfen auch die Möglichkeit auf, dass weniger überzeugte Bio-Landwirte zu konventionellen Praktiken zurückkehren, um solche Subventionen zu erhalten. In einigen Fällen, wie z. B. in Frankreich, erhalten Landwirte, die weniger strenge Normen als die des Bio-Siegels erfüllen, sogar die gleichen oder höhere Zahlungen als diese, was ein verwirrendes Bild ergibt.

Abschließend sei gesagt, dass die GAP unbedingt auf die Nachhaltigkeit des Agrar- und Ernährungssektors und nicht nur auf sein Überleben ausgerichtet werden muss. Wenn wir nicht auf ein nachhaltigeres Agrar- und Lebensmittelsystem umsteigen, werden die Kosten für die Aufrechterhaltung des Sektors immer teurer, und die Böden – und die Landwirte – verarmen zunehmend. Das bedeutet, dass wir die Umweltstandards nicht lockern oder absenken dürfen, sondern im Gegenteil den Fortschritt der Landwirte hin zu einer ökologischen und regenerativen Landwirtschaft fördern müssen. Das Bestreben der Europäischen Union, mehr Landwirte zum ökologischen Landbau zu bewegen, ist klar, und die GAP, auf die ein Drittel des EU-Haushalts entfällt, sollte als positiver Katalysator und niemals als Hindernis wirken.

Kommentare

Bitte beachte, dass wir nur auf Kommentare antworten, die sich auf diesen Blogbeitrag beziehen.